ガラスの「見えない秩序」がテラヘルツ帯の揺らぎを決める

ガラス基礎科学講座 増野 敦信 特定教授のグループは、原子が無秩序に結びついた構造を持つガラスが、X線や中性子線を用いると、わずかな周期構造が観測される、隠れた周期性(見えない秩序)が、ガラスの物性に影響を及ぼすテラヘルツ帯の揺らぎ(振動特性)を決定する重要な要因であることを明らかにしました。

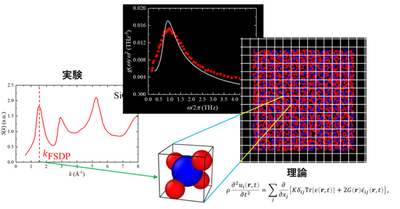

本研究では、代表的なガラスであるシリカガラス(二酸化ケイ素、SiO₂)とグリセロール(Glycerol、C₃H₈O₃)について、BPを定量的に解析しました。その結果、両ガラスに共通して、BPの発生には、「弾性不均一性の空間相関長」と「弾性率の変動の大きさ」という2つの因子が重要であることが分かりました。すなわち、ガラスの内部では、硬い領域と柔らかい領域が混在しています。この弾性のばらつきが、どの程度のスケールで変化しているか(空間相関長)が、BPの周波数を決める鍵であり、FSDPがナノメートルスケールの空間相関長と深く関係していることが分かりました。また、ガラス内部の硬さのばらつき(弾性不均一性の大きさ)が、BPの強度や周波数に影響を与えます。この関係を詳しく調べるため、シリカガラスやグリセロールの他にも、さまざまなガラスを解析したところ、理論が予測する「最小の弾性不均一性のスケール」と、FSDPで観測される擬周期的な構造のスケールがほぼ一致することが分かりました。さらに、どのガラスでも、両者のスケールはほぼ同じ大きさであることが確認されました。つまり、「理論が予測する弾性のばらつきの最小サイズ」と「実験で観測されるFSDPの周期サイズ」が密接に関係しており、FSDPが弾性不均一性の空間相関長の起源となっている可能性があることを示唆する結果となりました。

本研究成果は、2025年3月20日に、国際学術誌「Scientific Reports」のオンライン版に掲載されます。

研究詳細

研究者情報

- 増野 敦信 京都大学教育研究活動データベース

書誌情報

| タイトル |

Relationship between the boson peak and first sharp diffraction peak in glasses. |

|---|---|

| 著者 |

D. Kyotani(筑波大学), S. H. Oh(筑波大学), S. Kitani(東京科学大学), Y. Fujii(大阪大学), H. Hijiya(AGC株式会社), H. Mizuno(東京大学), S. Kohara(NIMS), A. Koreeda(立命館大学), A. Masuno(京都大学), H. Kawaji(東京科学大学), S. Kojima(筑波大学), Y. Yamamoto(筑波大学), and T. Mori(筑波大学) |

| 掲載誌 |

Scientific Reports |

| DOI | 10.1038/s41598-025-94454-8 |

| KURENAI | ー |